宗树人教授深度解析中国思想与德斯科拉本体论的文明对话

6月9日下午,宗树人教授应邀在北京师范大学哲学学院发表专题演讲,题为《中国思想与德斯科拉的四种本体论》。本次讲座由北京师范大学哲学学院与价值与文化研究中心联合主办,系统探讨了法国人类学家菲利普·德斯科拉的本体论理论与中国传统思想的深层对话。

6/10/20251 分钟阅读

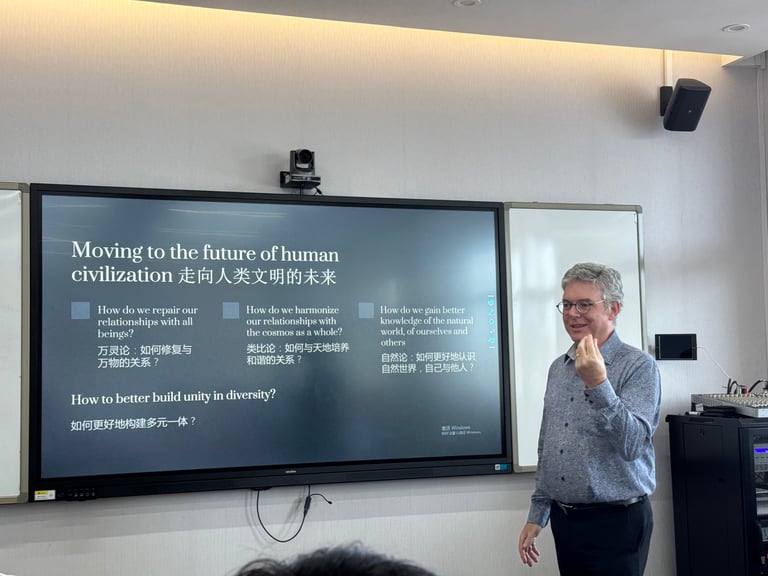

6月9日下午,香港大学社会学系教授宗树人(David A. Palmer)应邀在北京师范大学哲学学院发表专题演讲,题为《中国思想与德斯科拉的四种本体论》。本次讲座由北京师范大学哲学学院与价值与文化研究中心联合主办,系统探讨了法国人类学家菲利普·德斯科拉的本体论理论与中国传统思想的深层对话。

宗树人教授开篇指出,德斯科拉在《超越自然与文化》中提出的四种本体论类型——自然论、类比论、万物有灵论与图腾论,为理解非西方文明提供了革命性框架。其中"类比论"与中国古代宇宙观呈现显著契合,这种本体论强调通过象征网络建立秩序,而非依赖内在同构性。中国传统思想中的阴阳五行体系正是典型体现:春属木、东属木、肝属木、仁亦属木的认知模式,构建了自然、人体、伦理的共振系统。

中国思想的本体多元性特征

讲座深入剖析了中国思想传统的复合特质。宗树人教授强调,尽管类比思维在儒家"天人合一"、道家"道法自然"等经典论述中占据主导地位,但中华文明始终存在多元本体论共生的现象。汉代以来的知识体系同时容纳了万物有灵论的自然崇拜,如民间信仰中的山神、龙王祭祀;宋明理学对"理""气"的形而上探讨则蕴含自然论雏形;至晚清西方科学传入,自然论更被制度化为现代知识基础。这种多重本体交织的状态,证明中国思想传统具有内在的开放性与适应性。

传统智慧的现代启示

面对当代生态危机与精神异化等挑战,宗树人教授提出重新审视中国类比思维的时代价值。类比本体论的三重特质——关系性、象征性与制度化能力,为现代性困境提供了独特解决路径。其关系性视角将世界视为动态生成网络,与当代社会学"行动者网络理论"形成呼应;象征操作机制超越机械还原主义,为理解非理性因素在社会秩序中的作用开辟空间;而将认知模式转化为礼乐制度的历史实践,则证明其具备构建复杂社会协同的能力。这些特质提示我们:中国思想不仅是文化遗产,更是重构现代文明的重要理论资源。

迈向多元本体的文明对话

讲座最终指向文明对话的新范式构建。宗树人教授认为,德斯科拉"世界并非唯一"的命题与中国"和而不同"的智慧共同指向本体多样性的价值。在生态危机与文明冲突加剧的当下,亟需建立超越西方自然/文化二分法的认知框架。中国思想中的"天人合一""道法自然"等理念,可为全球文明转型提供关键启示:科学需嵌入伦理关系网络,制度应回应精神需求,理性当与生命整体协调。这种重构不是文化替代,而是通过激活不同文明的本体智慧,创建真正包容的现代性。

迈向多元本体的文明对话

讲座最终指向文明对话的新范式构建。宗树人教授认为,德斯科拉"世界并非唯一"的命题与中国"和而不同"的智慧共同指向本体多样性的价值。在生态危机与文明冲突加剧的当下,亟需建立超越西方自然/文化二分法的认知框架。中国思想中的"天人合一""道法自然"等理念,可为全球文明转型提供关键启示:科学需嵌入伦理关系网络,制度应回应精神需求,理性当与生命整体协调。这种重构不是文化替代,而是通过激活不同文明的本体智慧,创建真正包容的现代性。

相关报道:https://phil.bnu.edu.cn/xshd/c2e48694a20544848104f67cbbdcbc1c.html

宗 树 人

网站地图

人类学家 香港大学香港人文社会研究所暨社会学系教授

关于

Copyright © 2025 David A. Palmer. All Rights Reserved.

联络邮箱

学术著作

各类资源

团队与学生

最新动态

研究项目

版权所有:宗树人 David A. Palmer

首页