宗树人教授应邀于中国道教学院作专题讲座 深度解析道教本体与全球传播

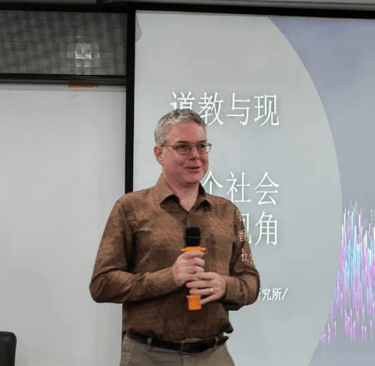

2024年6月12-13日,香港大学宗树人(David A. Palmer)教授应邀于中国道教学院作关于“从西方学者角度理解中国道教的本体论性质与近代演变”和“从欧美道教徒角度理解道教全球化”的专题讲座。

6/20/20241 分钟阅读

为促进中西方宗教文化交流、加深学生对中国道教的多维理解,中国道教学院于2023年6月12日至13日,特别邀请香港大学社会学系教授、著名人类学家宗树人(David A. Palmer)进行两场专题学术讲座。全院师生积极参与,讲座由教研处主任殷鸣放主持。

在6月12日的首场讲座中,宗树人教授以“从西方学者角度理解中国道教的本体论性质与近代演变”为题,结合个人学术历程,分享了其早年在中国南方山林中接触道教的亲身经历,以及其如何将道教作为社会学与人类学研究对象的研究路径。

他引导学生围绕“传统与现代”的关系展开小组讨论,并从人类学关于本体论的四种类型出发,分析道教如何在现代社会结构中呈现出独特的适应性。他指出,道教不仅是一种宗教系统,更体现了一种与天地自然深度共感的生活方式,其本体特征超越了西方对宗教制度的经典定义。

在6月13日的讲座中,宗教授以“从欧美道教徒角度理解道教全球化”为主题,系统回顾了道教自19世纪以来在西方的传播历程。他指出,尽管道教在制度层面与西方传统宗教并无直接关系,但其核心思想,如《道德经》和《南华真经》中的自然观与非为哲学,却在欧美社会引起强烈共鸣。

宗教授将道教的西方传播分为三个阶段:最初由汉学家翻译经典并介绍到学术界;随后在20世纪60年代反主流文化运动中,道教成为灵性探索的资源;再到当代西方修行者将其融合于养生、心理疗愈与日常生活中,形成所谓“西方道教”实践。他指出,这一传播过程既展现了道教思想的普世魅力,也提出了对其传统形态如何被理解与再创造的深刻问题。

宗树人教授此次来访讲学,不仅为中国道教学院师生提供了一个从国际学术视角重新审视道教的宝贵机会,也为道教未来的国际传播与研究提供了思路。他鼓励青年学生在传承经典的同时,也要关注道教在全球化语境下的多样表达,推动“道”与“世界”的对话。此次讲座进一步拓宽了学院学生的国际视野,也为加强道教学术界与全球学界的交流合作奠定了良好基础。

宗教授长期致力于中国宗教文化的跨文化研究,其著作曾获东亚人类学最佳图书奖及亚洲研究学会列文森奖。他目前担任香港大学香港人文社会研究所及社会学系教授,并兼任四川大学与西南交通大学的宗教研究顾问职务。

宗 树 人

网站地图

人类学家 香港大学香港人文社会研究所暨社会学系教授

关于

Copyright © 2025 David A. Palmer. All Rights Reserved.

联络邮箱

学术著作

各类资源

团队与学生

最新动态

研究项目

版权所有:宗树人 David A. Palmer

首页