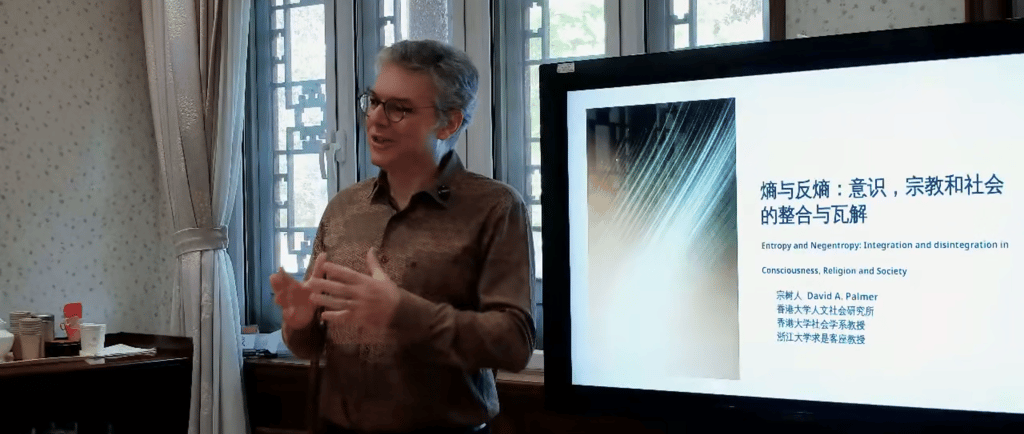

宗树人教授做客北京大学:以“熵与反熵”框架探讨宗教、意识与社会的整合与裂解

2025年6月11日上午,北京大学哲学系与宗教学系联合举办专题讲座,邀请香港大学社会学系人类学教授宗树人(David A. Palmer)以“熵与反熵:意识、宗教和社会的整合与瓦解”为题,探讨当代社会面临的精神、结构与文化挑战。

6/15/20251 分钟阅读

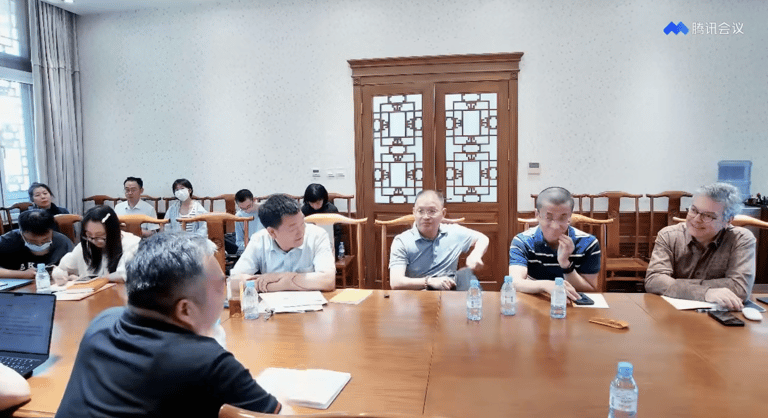

2025年6月11日上午,北京大学哲学系与宗教学系联合举办专题讲座,邀请香港大学社会学系人类学教授宗树人(David A. Palmer)以“熵与反熵:意识、宗教和社会的整合与瓦解”为题,探讨当代社会面临的精神、结构与文化挑战。讲座由北京大学宗教文化研究院院长李四龙教授主持,北京大学哲学系、宗教学系主任程乐松教授与中央民族大学哲学与宗教学学院的陈进国教授担任评议人。讲座于当日上午9时至12时在北京大学人文学苑3号楼109会议室举行,并通过“北京大学哲学系”微信视频号同步直播。

理论引导:用“熵”看待社会秩序与解构

宗树人教授以“熵”与“反熵”的物理学概念为切入,搭建起一套理解当代社会解体与整合的理论框架。在他看来,社会、文化与精神系统中的“熵增”表现为结构松动、意义缺失、制度信任下降与个体原子化;而“反熵”机制则指那些可以产生秩序、恢复整合、重建意义的文化与精神实践。

在这一基础上,宗教授进一步指出,宗教在不同历史阶段都曾作为反熵机制发挥核心作用,其通过象征系统、仪式结构与伦理实践,将人类个体与群体连接于宇宙与社会秩序之中。

宗教性的新形态与精神重建路径

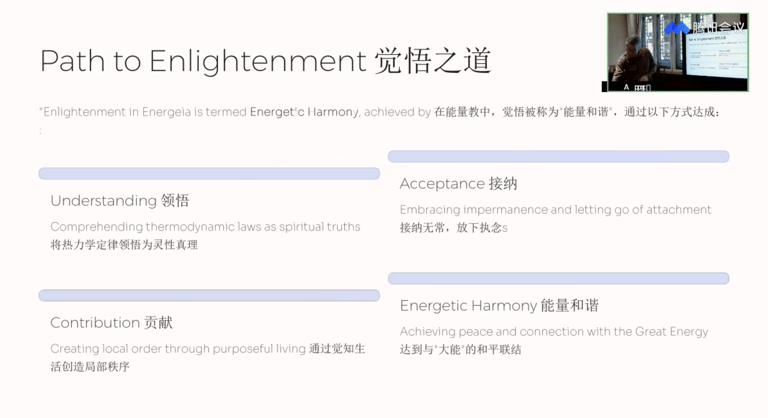

面对现代性对宗教结构的冲击,宗教授认为,虽然制度化宗教在某些地区式微,但“宗教性”作为精神需求与文化表达形式仍在重构。例如在心理疗愈、生态保护、身心修行等领域,灵性化的社会实践正成为个体自我稳定与社群重建的重要手段。

宗教授强调,这些新形态既是宗教文化的演化结果,也体现了社会在高熵状态下寻求精神生态重建的努力。它们提供了重构公共伦理、提升社会共识与激发文化创新的重要可能性。

意识结构变迁与技术时代的挑战

在数字化、智能化加速发展的背景下,宗教授指出,人类意识与社会结构之间的“耦合关系”正在被重新定义。传统宗教与文化所依赖的感知方式与体验结构被技术中介化,个体对“自我”“真实”与“他者”的理解逐渐模糊,导致精神意义系统的断裂加剧。他主张,面对AI与大数据对意识结构的重塑,必须引入更加深层的“意识训练”与“精神教育”,以维持社会与个体的整体感和方向感。

面向未来的宗教伦理路径

结合其多年在人类学与全球发展领域的研究经验,宗教授提出三种应对高熵社会状态的反熵路径:

以自我修行与身心修复为基础,恢复个体内部的稳定与反思力;

通过社群仪式与集体参与重建社会连接;

倡导跨文化、跨宗教对话机制,实现不同文明之间的深层沟通与合作。

这一思路既回应了全球性社会治理的伦理危机,也为构建以“精神生态学”为核心的人类共同未来提供了理论支点。

讲座反响:学科交汇中的深度思辨

在讲座评议与互动环节,北京大学哲学系主任程乐松教授与陈进国教授从哲学与宗教学角度对“熵”概念的社会应用、宗教的再生逻辑提出深入回应。现场师生围绕宗教如何回应现代社会危机、宗教与技术伦理的关系、全球化背景下的文化互通等议题展开热烈讨论。

本次讲座不仅呈现了一种结合人类学、宗教学、哲学与社会理论的新型思维方式,也在精神危机与制度疲劳的背景下,为思考社会整合与人文转型提供了有力视角。

宗 树 人

网站地图

人类学家 香港大学香港人文社会研究所暨社会学系教授

关于

Copyright © 2025 David A. Palmer. All Rights Reserved.

联络邮箱

学术著作

各类资源

团队与学生

最新动态

研究项目

版权所有:宗树人 David A. Palmer

首页