宗树人教授在丝路基金讲座:深入解析“一带一路”社会风险管理路径

2025年6月13日下午,宗树人教授应邀在丝路基金总部作题为《海外投资中的社会风险:预警与应对》的专题讲座。讲座聚焦“一带一路”倡议下中国对外投资项目中常见的社会风险问题,并提出具有可行性的预警与管理对策。

6/18/20251 分钟阅读

2025年6月13日下午,香港大学社会学系及香港人文社会研究所教授宗树人(David A. Palmer)应邀在丝路基金总部作题为《海外投资中的社会风险:预警与应对》的专题讲座。讲座聚焦“一带一路”倡议下中国对外投资项目中常见的社会风险问题,并提出具有可行性的预警与管理对策。丝路基金五十余名员工到场参加。

聚焦社会风险:看见项目背后的“非经济挑战”

宗教授指出,随着中国企业在“一带一路”沿线国家基础设施投资不断深化,社会风险已成为制约项目进度、影响企业声誉甚至引发地缘政治紧张的重要因素。他基于“全球中国与在地文化”研究项目,在东南亚、南亚等地长期田野调查基础上,总结出六类最为常见的社会风险类型:被迫迁移与安置纠纷;劳工关系紧张及雇佣不公;宗教文化遗产破坏;环境污染与公共健康影响;资源分配不均导致的社区不满;社会政治不稳定与潜在抗议。

这些风险往往由于项目前期缺乏社会影响评估或未能有效开展本地沟通而被忽视。宗教授强调,社会风险并非孤立事件,而是在特定环境中呈现出“极化趋势”,甚至可能被政治或社会力量动员,从而引发更大规模的阻力和冲突。

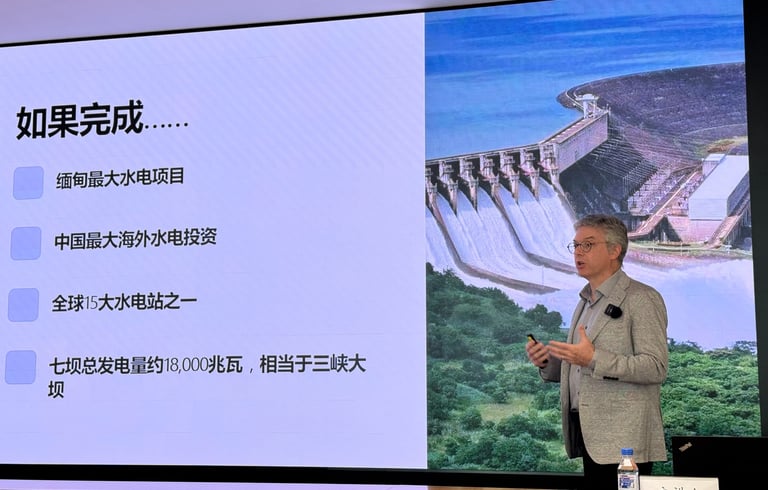

案例分析:系统性风险如何演化

讲座中,宗教授通过尼泊尔、老挝、缅甸等国家的投资项目案例,具体展示了社会风险如何由初期的不满或误解,演变为复杂的社会政治挑战。一些项目因未能有效纳入当地农民、妇女或宗教团体的声音,在推进过程中遭遇社区抵制、媒体放大、国际组织介入等连锁反应,造成巨大经济损失与外交成本。这类风险往往源于对文化差异、地方治理结构、宗教信仰等“非经济因素”的低估,也反映出当前部分中国企业在国际运营中社会治理能力的薄弱。

管理策略:构建本地化社会风险管理体系

面对这些风险,宗教授强调,企业应从“工程导向”转向“社会整合导向”,主动建立多元利益相关者参与机制,构建具备前瞻性与适应性的社会风险管理体系。他结合国际标准与本地实践,提出四个应对路径:社会影响评估前置:将社会影响纳入可研与设计阶段,识别潜在矛盾点;多方协商平台建设:与地方政府、社区组织、宗教领袖建立持续沟通机制;文化敏感区识别机制:确保尊重本地宗教、信仰与历史场所,避免冲突触点;发展走廊模式:在重大项目沿线建立社会基金,支持教育、女性发展、生态环保等本地民生项目,实现“硬件建设”与“社区发展”的同步推进。

宗教授特别指出,社会风险管理并非对企业盈利能力的限制,反而能提高项目的可持续性与长期收益,助力中国企业在国际舞台构建负责任的发展形象。

展望:“走出去”不仅是资本扩张,更是社会共识建构

在问答环节中,听众就尊重本地文化习俗与追求经济利润之间的平衡、海外投资的正面例子、当地人群与当地政府之间的不同意见等话题提出了问题。宗树人及其团队的两名成员分享了一些正面例子。讲座最后,宗教授指出,“一带一路”的未来将不仅取决于资本、技术与资源的跨境流动,更关键的是文化理解与社会信任的构建。在全球地缘政治格局日益复杂的今天,中国企业需要建立具有文化敏感性、社会韧性和人文责任感的全球运营逻辑。

此次讲座为丝路基金员工提供了社会风险识别与管理的系统视角,也为未来中国企业推进可持续海外投资、实现高质量“走出去”提供了启发与方向。

宗 树 人

网站地图

人类学家 香港大学香港人文社会研究所暨社会学系教授

关于

Copyright © 2025 David A. Palmer. All Rights Reserved.

联络邮箱

学术著作

各类资源

团队与学生

最新动态

研究项目

版权所有:宗树人 David A. Palmer

首页