宗树人教授阐释《太平经》对社会学理论构建的启示

5月29日下午,浙江大学人文高等研究院邀访讲座第30讲在之江校区钟楼三层报告厅举行。香港大学人文社会研究所及社会学系教授宗树人作了题为“《太平经》对社会学理论构建的启示”的学术报告。

6/5/20251 分钟阅读

5月29日下午,浙江大学人文高等研究院邀访讲座第30讲在之江校区钟楼三层报告厅举行。香港大学人文社会研究所及社会学系教授宗树人作了题为“《太平经》对社会学理论构建的启示”的学术报告。讲座由华东师范大学思勉人文高等研究院教授卢盈华主持。

突破西方中心:倡导多元普遍主义

宗树人教授开篇指出,当前社会理论中的去殖民化趋势,多停留于批判西方中心主义层面,却未能深入挖掘非西方思想体系的理论价值。他提出应以"多元普遍主义"为路径,从中国及其他非西方思想传统中汲取理论资源,让不同文化视角的洞见共同构建更具普遍意义、视角更丰富的人类社会理论。

道教经典的社会学解构

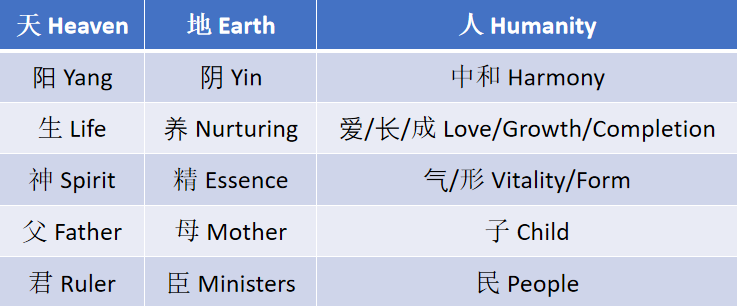

宗树人聚焦公元6世纪末茅山上清派修道者编纂的《太平经》,强调其相比其他道教经典具有更突出的社会政治意涵。他系统阐释了经典的"天-地-人"三才宇宙观及其严格的类别论体系,并深入剖析了核心概念"承负":承负机制:道生万物→积累财富→欲望膨胀→背离大道→代际堕落;解决之道:"守一"修行,回归本原之道。

重构本体论与社会结构

宗树人特别指出,《太平经》中精神性的"天"与物质性的"地"构成非二元对立的关系,形成精神物质互依共存、动态共生的独特本体论框架。这种宇宙观兼具一元论("守一")与二极论的双重特质。

在社会结构层面,宗树人用社会学思维重构了经典中的"君-臣-民"体系:"君"即社会最高理想与集体意识的凝聚点,体现为根本大法、核心经典及最高行为准则;"臣"代表服务社会理想的社会机构与制度体系;而"民"则是被社会理想和制度塑造的社会化个体。社会正是在理想、制度与个体三者的持续张力中运行发展。

社会变革的经典智慧

宗树人阐释了该框架对社会变迁的解析功能:当社会瓦解时,新理想催生新制度,新旧形态在共存与张力中交替。社会进步本质上是集体意识边界的扩展及其向制度层面的转化。《太平经》因此倡导超越现有社会意识水平的修行,引导个体提升认知维度,进而推动新社会理想与制度的建立。

破解现代"承负"的三重路径

针对现代社会中的代际困境,宗树人从经典中提炼出系统性解决方案:"君"之维:提升集体社会理想的觉悟层次(近道);"臣"之维:构建符合理想而非固化承负的制度;"民"之维:通过个体行为阻断负面传递链。

"个体与小群体无需等待全社会剧变,"宗树人强调,"通过切断负面行为链,开启正向循环,人人皆可成为社会净化的催化剂。"在现代语境下,"守一"既是个体在身心、人与自然关系中的高度整合,也是社会理想、制度与公民关系的深度协同。

学术对话:经典与现代的碰撞

讲座交流环节,卢盈华、梁永佳、史春玉、李晶等学者与宗树人展开深度探讨,议题涵盖:张载思想与《太平经》的哲学呼应;《太平经》理论的普遍性意义;经典类别论的内在逻辑;与韦伯本体论的理论对话等。

本次讲座通过激活《太平经》的现代理论价值,为突破社会学研究的西方中心范式提供了重要启示,彰显了中国古典思想对构建普世性社会理论的独特贡献。

宗 树 人

网站地图

人类学家 香港大学香港人文社会研究所暨社会学系教授

关于

Copyright © 2025 David A. Palmer. All Rights Reserved.

联络邮箱

学术著作

各类资源

团队与学生

最新动态

研究项目

版权所有:宗树人 David A. Palmer

首页